Remarque introductive : ș en roumain se prononce comme le ch- français de chat et ț se prononce ts- comme dans mouche tsé-tsé. Je vous épargne les voyelles (ă, â).

L’astérisque devant un mot indique que ce mot n’existe pas, ou qu’il s’agit d’une forme reconstruite.

Des mots à l’origine contestée…

Une théorie est en vogue parmi certains Roumains : ils réfutent tout apport étranger dans le corpus de mots de leur langue1. Ainsi, cette théorie substitue à l’origine slave de nombreux mots postulée par les chercheurs/linguistes, une origine latine. Or, il y a des problèmes : la forme latine est erronée et/ou les mots proposés ne tiennent pas compte du phonétisme propre au roumain. Au final, cela crée tout un contingent de mots similaires par leur forme, leur prononciation et leur sens aux mots slaves mais qui seraient purement latins ! Le hasard fait bien les choses…

Les étymologies semblent être réalisées sans se demander si les mêmes modifications phonétiques s’observent dans d’autres mots roumains. Car ces phénomènes se produisent régulièrement au sein de chaque langue. L’un des exemples les plus connus, et les plus faciles à appréhender, est l’évolution du CA- latin devenu CH- en français2 alors qu’il est resté intact dans les autres langues romanes3 :

| Latin | Français | Espagnol | Italien | Roumain |

|---|---|---|---|---|

| cantāre | chanter | cantar | cantare | cânta |

| castīgāre | châtier | castigar | castigare | câştiga |

| castellum | château | castillo | castello | castel |

| căsa | chez4 | casa | casa | casă |

| canis | chien | – | cane | câine |

| caballus | cheval | caballo | cavallo | cal |

| vacca | vache | vaca | vacca | vacă |

Tout aussi connue est la régularité des changements de -ct- latin dans les mêmes langues (hors cas particuliers) -dans le tableau ci-dessous un tiret indique qu’il n’y a pas eu de descendant du mot latin (un autre mot est employé) :

| Latin -ct- | Français -it, -it- | Espagnol -ch- | Italien -tt- | Roumain -pt, -pt- |

|---|---|---|---|---|

| octō | huit | ocho | otto | opt |

| noctem (acc.) | nuit | noche | notte | noapte |

| lactem (acc.) | lait | leche | latte | lapte |

| factum | fait | hecho | fatto | fapt |

| tēctum | toit | techo | tetto | – |

| pectus | poitrine (< *pectorinus) | pecho | petto | piept |

| coctus | cuit | – | cotto | copt |

Quelques problématiques générées par ces « nouvelles » étymologies

Exemple 1. Pour les tenants de cette théorie le mot roumain pizdă, mot vulgaire désignant le sexe de la femme, n’aurait pas une origine slave5 mais proviendrait du latin *pistilium (sans qu’il soit expliqué s’il s’agit d’une forme de latin tardif de pistillum)6.

Première remarque : Pistillum, désignant en latin un pilon7, a abouti en ancien français & dialectes d’oïl à pesteil, pestail, pestel, etc. occ. pestel(h), tous ayant pour sens (pilon, masse, massue) et en occ. limousin pesteu (prononcé peïteu) battoir (de lavandière), etc., (ce mot n’a pas eu d’autres descendants directs qu’en gallo-roman).

Le mot pistil quant à lui a été forgé à partir de ce mot latin à la fin du XVIIe siècle par les botanistes.

Ici une première difficulté se fait jour : en latin et en latin médiéval8 le sens d’« organe reproducteur femelle de la fleur » est inconnu, ayant été créé récemment. Comment ce sens aurait-il pu exister en vieux roumain avant même que les botanistes ne le forgeassent et alors que les transformations phonétiques dont il est question sont antérieures au XVIIe s. ? C’est un problème que j’ai déjà vu chez Yves Cortez9 : un sens actuel est pris pour ayant toujours existé dans la langue considérée, sans se demander si ce sens était possible à telle ou telle époque du passé. Comme si nous considérions que le mot de latin impérial ordinator avait déjà le sens de notre actuel « ordinateur ».

Seconde remarque : Le groupe consonantique -st- n’évolue pas en -zd- en roumain :

| Le mot latin | a donné en roumain | et non pas |

|---|---|---|

| castellum | castel (château) | *cazdel |

| testa (vase en terre cuite, pot)10 | țeastă (crâne) | *țeazdă |

| pāstōrem (pāstor) | păstor (pâtre) | *păzdor |

| etc. |

Ce groupe peut évoluer dans certains cas en -șt- [ʃt] :

| Le mot latin | a donné en roumain | et non pas |

|---|---|---|

| castīgāre (réprimander, châtier) | câștiga (gagner, obtenir)11 | *câzdiga |

| *pustulella (dim. de pustula) | puștea (rég.) (aphte) | *puzdea |

| etc. |

Ou encore en -ș- [ʃ] :

| Le mot latin | a donné en roumain | et non pas |

|---|---|---|

| *ustia (> *ustium > ostium12) | ușă (porte) | *uzdă |

| etc. |

Troisième remarque : Le passage de –illum (neutre latin) à -ă (féminin roumain) devrait être expliqué, sur le plan phonétique et morphologique13 : or, la charge de la démonstration incombe à celui qui émet une hypothèse, propose une théorie, etc., et non l’inverse.

De plus, si la forme a été *pistilium, le roumain a réduit -li- : lat. filius → fiu (fils), lat. folia → foaie (feuille), lat. mulier (acc. sg. mulierem) → muiere (femme), sl. nevolja → nevoie (besoin), sl. poljana →poiana (clairière), etc.

Ce qui nous amène au tableau suivant :

| Le mot | (devenu) | aurait dû aboutir à | ou à |

|---|---|---|---|

| pistillum | *pestil, *pestel | *peştil, *peştel | |

| *pestiu | *peştiu | ||

| pistilium | *pistiu, *pestiu | *peşiu | |

Jamais l’une ou l’autre de ces formes n’aurait pu aboutir à pizdă.

Lorsque j’avance quelques éléments sur le plan phonétique comme je le fais ici (sans pour autant fournir ces tentatives hasardeuses qui ne sont ici que pour rendre plus clairs les développements précédents), je n’obtiens jamais de réponses ou de contradictions, seulement une relance vers d’autres mots et leurs étymologies recréées.

Exemple 2. Le mot război „guerre” ne viendrait pas, selon eux, du slave razboj [le j se prononce comme un ï] „guerre, combat, meurtre, vol avec violence” mais du latin *rēx bellum qu’ils traduisent par „la guerre/la lutte du roi”. Or rēx est un nominatif (et seulement un nominatif), la formule correcte pour ce sens aurait été : rēgis bellum.

Cette proposition se base sur l’ancien roumain răzbel qui, selon les spécialistes, a été refait à partir de război avec le mot latin bellum ‘guerre’. On peut songer ici à une de ces réfections étymologiques dont les érudits de l’époque moderne14 étaient friands. Nous reviendrons un peu plus loin sur răzbel.

En roumain ‘roi’ se dit rege et provient de l’accusatif sing. rēgem, et non pas de rēx (nom. sg.), il en est de même avec lēx dont l’acc. sg. lēgem a donné lege (loi) : pour les linguistes, la plupart des substantifs des langues romanes sont supposés issir de l’accusatif, ce que l’on peut voir avec d’autres exemples tels que florem (acc. sg. de flōs) lequel a donné dans les langues romanes : port., esp., cat., occ. flor ; it. fiore ; sard. fiore, flore, frore ; roum. floare ; aroumain floarã ; romanche flur ; fr. fleur ; etc. Toutes ont un -r-, aucune n’a une forme représentant le nominatif flōs15, ou encore avec lat. fraus, fraudem (acc. sg.) ‘ruse’→ fr. fraude ; lat. mēns, mentem (acc. sg.) ‘intelligence, esprit, réflexion’→ it., esp. mente (esprit), roum. minte (esprit, pensée, réflexion), etc.

Si nous admettons que *rēx bellum a pu exister, il reste à savoir comment on parvient à război.

Dans cette composition rēx- a pu passer à *res- puis à răs- et finalement răz- : Ovid Densusianu, op. cit. (note 5), pp. 238-23916, évoque la confusion qu’il y a eu par le passé entre le suffixe slave razu-, ras- (idée de séparation) et latin re-ex-17 devenu răs– dans la transcription des mots (cette confusion aurait affecté des mots tels que lat. respondēre > răspunde). Pour lui răzbunare (‘vengeance’, qu’il orthographie răsbunare), răscumpărare (‘rachat, récupération ; rançon’) correspondent bien au lat. re-ex-, alors que le DEX18 confère à ce préfixe une origine uniquement slave. En outre, pour Densusianu război est indéniablement et entièrement slave.

Reste l’insoluble problème de la finale : comment passe-t-on de –ellum à –oi19 ? La modification normale, au fil du temps, du latin –ellum en roumain est : -ellum → -ello → -ellu → –el(lu) → -el, comme on peut l’observer avec lat. ānellus, acc. sg. ānellum→ roum. inel ‘bague, anneau’, lat. agnellus, acc. sg. agnellum → roum. miel20 ‘agneau’.

Ou faut-il voir ici la substitution du suffixe augmentatif –oi à la finale -el ? Quel sens alors conférer à ce mot ? Autant de points inexpliqués…

Pour finir, est-ce que răzbel pourrait provenir de re-ex-bellō ? Si on considère cette forme (ex exige l’emploi de l’ablatif), phonétiquement cela devrait aboutir à *resbel, *rezbel, *răsbel et le passage de –răs– à –răz– serait envisageable en raison de la confusion évoquée ci-avant. Il faudrait néanmoins déterminer comment une telle composition aurait pu désigner „guerre, combat, lutte” puisque le sens étymologique en serait quelque chose comme „à nouveau provenant de la guerre/à nouveau hors de la guerre”.

Les problèmes générés (phonétique et sémantique) sont en cascade, alors que postuler l’emprunt au slave razboj fournit une solution ne posant aucun de ces problèmes.

Exemple 3. Sans surprise aucune, on retrouve parmi les étymologies proposées celle de Carmen Jiménez-Huertas au sujet d’esclavo21 reprise telle quelle pour le roumain où non seulement les mêmes travers phonétiques se font jour (comment passe-t-on de ex-labor [ex = ɛks] à esk-labor)et où d’autres sont encore sont plus complexes pour le roumain (comment esk-labor aboutit à sclav ?).

Premièrement, ex labor aurait dû être à l’ablatif : ex labōre, puisque cette expression serait latine. Il s’agit d’une approximation assez surprenante de la part de gens qui entendent s’attaquer à la linguistique. Cela relève du bricolage et non d’un travail sérieux22 : les mots latins sont pris au nominatif et sont juxtaposés sans se poser la question de leur rapport grammatical les uns avec les autres.

Deuxièmement, on peut noter qu’en latin, le verbe ēlabōrāre « élaborer, travailler avec soin, perfectionner, produire par le travail » est issu de ex– (idée de provenance, d’extraction) et labōrāre (travailler, se donner du mal) et ne contient pas l’idée d’un travail produit par un esclave ou de quelqu’un qui, d’après C. Jiménez-Huertas, « est en-dehors du travail digne, du travail exécuté par des personnes importantes, celui qui fait un travail déplaisant, que personne ne fait »23.

Troisièmement. Aspects phonétiques.

A. Le préfixe latin ex- est en effet devenu en roumain s- :

–excurrere → scurge (s’écouler, se vider, faire s’écouler, etc.) ;

-excurtāre → scurta (écourter) ;

-excambiāre → schimba24 (changer, échanger) ;

-extrīcāre (démêler, débarrasser) → strica (casser, briser, détériorer, endommager) ;

-expōnere (exposer par parole, par écrit)25 → spune (dire, raconter, exposer par parole), etc.

Comme avec l’espagnol, il n’y a pas de mots roumains où le latin ex- [ɛks] est devenu [ɛsk] ou [sk], ce que pourraient laisser croire les trois premiers exemples (scurge, schimba, scurta) alors que le -c- provient du radical (curr– ; cur- ; camb-).

B. Le -b- intervocalique tombe en roumain :

–stabulum (étable, écurie, bergerie)→staul (bergerie) ;

–sūbula → sulă (alène, poinçon de cordonnier, de bourrelier) ;

-caballum → cal (cheval), etc.

C. En roumain les mots issus de la 3e déclinaison latine en -or, -oris ont conservé le -r-26 :

-arbor, arboris → arbor (arbre) ;

-flōs, flōris → floare (fleur) ;

-sūdor, sūdōris → sudoare (sueur) ; etc.

La chute de la finale -re pour les substantifs27 ne correspond à rien.

En regard de ces éléments, ceci nous amène aux tableaux suivants :

| Le mot | aurait dû aboutir à28 : |

|---|---|

| *ex labōre | *slaor, *slăur, *slăor, etc. *şlaor, *şlăur, *şlăor, etc. |

Et si nous acceptons comme recevable l’étymologie proposée :

| le mot | (devenu par phase intermédiaire) | (et par autre phase intermédiaire) | aurait dû aboutir en roumain à |

|---|---|---|---|

| *ex-labor | *(e)slaor | *slaur, *slăur, *şlaur, *şlăur, etc. *slaor, *slăor, *şlaor, *şlăor, etc. | |

| *esk-labor (métathèse eks → esk) | *sklaor | *şchiaur29[ʃkjaur], etc. |

Quoiqu’il en soit *ex-labor n’aboutit pas, tel qu’ils le préconisent, à sclav, le traitement phonétique est tout autre.

Exemple 4. Autre mot nécessitant quelques remarques : scump „cher” ne proviendrait pas du slave mais d’une forme *ex compare signifiant selon eux „qui ne peut pas être acheté”.

Le mot donné *compare n’existe pas. A ce niveau-là, il n’y a pas de soucis, il pourrait s’agir d’une forme de latin vulgaire (populaire), dont on n’a pas de trace écrite, issue du latin classique comparāre ‘comparer’, ce dernier composé de cum– qui indique ici la réciprocité et de pār ‘égal, pareil, apparié’ + suffixe infinitif verbal actif –āre. A noter que pariō, parāre, dérivé de pār, avait en latin impérial le sens de « rendre égal ; payer ». Nous allons voir toutefois que cette forme *ex compare ne va pas de soi.

Le latin comparāre a donné en roumain cumpăra « acheter » avec chute normale dans cette langue de la finale -re30 pour les infinitifs, mais l’a conservé dans ce qu’on appelle l’infinitif long substantivé : cumpărare « achat ». Ainsi, dans toutes les langues romanes en dépit des particularités propres à chaque langue la désinence verbale de l’infinitif -āre s’est maintenue car l’accent tonique en latin tombe sur le -ā- de comparāre : le roumain a conservé intact le radical (cumpăr-)31, mais dans les autres langues romanes, le -a- non accentué du radical (syllabe précédant celle accentuée) est tombé : esp. comprar, it. comprare, occ. comprar et avec métathèse crompar, romanche cumprar, etc., tous ces mots ayant le sens d’« acheter ». Ce qui peut se résumer ainsi : comparāre > comp(a)rare.

La forme *compare proposée est pour le moins étrange car dans son cas aurait chuté -ar- [comp(ar)āre] ce qui ne se vérifie nulle part. Les tenants de cette théorie devraient expliquer cette originalité remarquable. Pour l’exprimer autrement : le -r- du radical s’est maintenu partout : roum. cumpăra, esp. comprar, it. comprare, occ. comprar, romanche cumprar, sarde comporare, comparare, cumporare, etc. Comment justifient-ils sa chute ?

Ils traduisent *ex compare par „qui ne peut pas être acheté” (d’où selon eux scump „cher”), or il a existé en roumain le mot scumpăr ‘rédemption, salut’ et aussi le verbe scumpăra ‘acheter, se procurer, (se) racheter’32 dont l’étymologie donnée est : s- (< lat. ex-) + cumpăra, donc la même que celle postulée ici : ex–comparāre. Cette spécialisation de sens rend selon moi difficile l’insertion dans cette série de celui de „cher” qui appartient à un autre champ sémantique.

Pour récapituler ce développement, voici un schéma où je fais apparaître en noir les étymologies données par les étymologistes/lexicographes et en rouge celle des tenants de cette théorie (j’ai ajouté l’étape *scumpa, sur le modèle lat. *excambiare → roum. schimba ‘échanger’ → schimb ‘échange’ – en roumain sch– se prononce sk-) :

Exemple 5. J’ai abordé une autre de ces étymologies concernant l’adverbe roumain « da » (‘oui’) où l’étymon latin proposé ne tient pas face à la phonétique du roumain : L’étrange déslavisation de ‘da’33

Avec ces propositions étymologiques, ils parviennent à créer tout un contingent de mots soi-disant d’origine latine, tous similaires par leur forme, leur prononciation et leur sens aux mots slaves mais qui n’auraient rien de slave. Etranges doublons et heureux hasard !

| roumain | sens | étymon latin proposé | étymon slave lexicographique | sens (de l’étymon slave) |

|---|---|---|---|---|

| pizdă | vulve, con | *pistilium | пизда (pizda) | vulve, con |

| război | guerre | *rex bellum | разбој (razboj) | combat, guerre, champ de bataille, etc. |

| da | oui | ita (ainsi, comme ça) | да (da) | oui |

| scump | cher (≠ bon marché) | *ex compare | slavon скѫпъ (skõpŭ)34 bulg. скъп srb. скуп (skup) | cher (≠ bon marché) |

| iubi | aimer | libido (envie, désir amoureux) | slov. ljubiti, srb. љубити, (ljubiti) rus. любить (ljubit’) | « aimer, être amoureux, etc. » |

| etc. |

Certes, il existe parfois des convergences ou des similarités de sens et de forme, ressemblances fortuites, mais celles-ci sont plutôt rares : comme les verbes allemand haben et latin habere35 signifiant tous les deux « avoir », ou le norvégien øye ayant une prononciation très proche et un sens identique au français œil, alors que les étymologies respectives sont différentes (øye < vx. norrois auga vs œil < lat. oculus36), ou encore le grec θεός (theόs) et le latin deus que l’on pourrait croire liés étymologiquement puisque tous deux signifient « dieu » et que leur phonétisme est relativement proche : ils ont pourtant une étymologie toute différente37.

Que de telles convergences dans ces propositions soient aussi fréquentes entre roumain et slave ne peut qu’éveiller notre sens critique.

L’opportunité des lacunes historiques

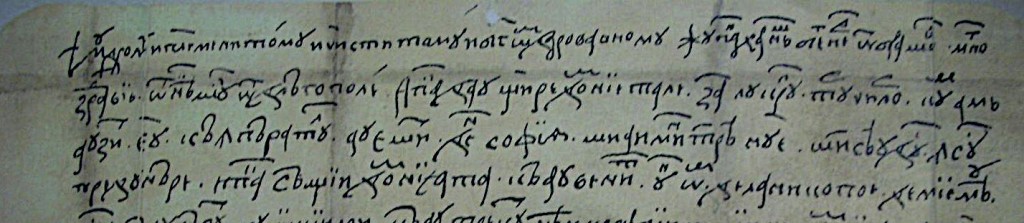

Il y a une faille majeure dans l’histoire de la langue roumaine : l’absence de textes très anciens. Le plus vieux document conservé est la lettre de Neacşu, un boyard de Câmpulung (en Valachie) rédigée en 152138 (en caractères cyrilliques) et envoyée à Johannes Benkner, maire de Braşov, pour l’avertir de l’attaque imminente de la Transylvanie par les Ottomans.

Les autres documents, du Xe au XVIe s., sont écrits en vieux-slave, langue liturgique et de chancellerie comme l’était le latin en occident.

Pour le détail : https://ro.wikipedia.org/wiki/Scrisoarea_lui_Neac%C8%99u

Image : Domaine public, source : https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Scrisoarea-lui-neacsu-din-campulung.jpg#metadata

Cette absence laisse un flou sur ce qu’était le roumain durant cette période (IXe-XVe s.) là où les autres groupes de langues romanes bénéficient de textes et d’attestations.

Le même problème se pose pour la période antérieure (Ve-VIIIe s.) pour toutes les langues romanes : on n’écrivait jamais en langue vulgaire, vernaculaire, mais en langue liturgique ou de chancellerie (par ex. en latin). Il n’y a donc que des textes latins, dont les erreurs en regard du latin classique, si elles sont répétées, indiquent probablement une forme en cours d’évolution, comme le renseignait déjà l’Appendix probi, rédigé à Rome vers le IIIe ou le IVe s où les formes dites erronées sont celles qui sont généralement restées dans les langues romanes :

| Il faut dire | et non pas | sens | cf. | |

|---|---|---|---|---|

| auris, auricula | non | auricla, oricla | oreille | it. orecchia, roum. ureche |

| calida | non | calda | chaude | it. calda, roum. caldă |

| vitulus | non | viclus | vieux | it. vecchio, roum. veche |

| speculum | non | speclum | miroir | it. specchio |

Il y a quelques autres documents qui permettent d’avoir une idée de l’évolution du latin parlé : glossaire de Verrius Flaccus, De verborum significatione ; Isidore de Séville (570-636), Origines sive Etimologiæ (pour l’aire castillane), les gloses de Reichenau (VIIIe s., zone nod gallo-romane), etc. Pour le moment il n’existe pas de telles sources pour les parlers daco-romans.

Ainsi face à un état de la langue roumaine dont nous ne savons rien, ces lacunes leur permettent d’imaginer une langue où il n’y aurait pour ainsi dire eu aucune influence slave.

Le slavon, c’est du latin vulgaire !

La théorie que nous venons d’aborder a des accointances avec une autre concernant encore et toujours ces mots d’origine slave en roumain : ici, il ne s’agit plus de substituer une étymologie latine à celle slave, mais d’affirmer que ces mots d’origine slave étaient en réalité des mots latins ayant été adaptés aux locuteurs slaves par les évangélisateurs chrétiens : le slavon ne serait que du latin remanié ! En guise d’explications, une énumération de mots plus ou moins proches entre latin et slave -dont il n’est jamais dit que plusieurs d’entre eux sont liés par leur lointain étymon indo-européen39– et où la connexion entre ces langues indo-européennes est réduite à ce renversement de paradigme.

Pour peu qu’on considère les éléments avancés, on s’aperçoit rapidement qu’il n’y a aucun sens à prendre un mot latin et à lui donner un habillage slave : cela le rend-il plus compréhensible aux locuteurs slaves ? Non.

Et c’est pourtant la thèse exposée. Voici quelques quelques exemples fournis (parmi des dizaines d’autres) :

| Le latin | aurait été déformé pour créer le vieux-slave | sens | étymologie indo-européenne entre latin et vieux-slave |

|---|---|---|---|

| prīmus | privi (prvi) | premier | peut-être pour pri- |

| hiems | zima | hiver | oui |

| mēnsis | meseci | mois, lune | oui |

| porta | vrata | portail, porte | non40 |

| lupus41 | vliki (cf. slov. volk, , rus. волк, srb. вук, vuk, etc.) | loup | oui |

Prenons privi (prvi) ↔ primus (‘premier’) : pourquoi les évangélisateurs ont-ils transformé le -m- en -v- ? A quoi cela correspond-il ?

Quant au passage de lupus à vliki, je suppose que le rédacteur s’est emmêlé les pinceaux et pensait à une forme telle que le grec λύκος (lukos) qui fournirait, en quelque sorte, un lien entre les deux.

Idem pour vrata : comment justifier que les évangélisateurs ont déformé le latin au point de le rendre méconnaissable ? C’est complètement absurde.

L’un des tenants de cette théorie va encore un peu plus loin en affirmant que le latin vulgaire parlé par les Romains dans cette zone était appelé slavon42 ! Un tel dévoiement du mot, le vider de son sens pour lui en attribuer un autre tout à fait contraire, est une pratique contemporaine qui s’observe en particulier dans le monde politique, mais aussi dans le monde des pseudo-sciences.

Derrière la pseudo-linguistique, un objectif politique

Toute la difficulté est de faire comprendre à ces personnes qu’il faut de la méthodologie et de la rigueur, ce qui fait tant défaut dans leurs démonstrations. Le biais méthodologique se devine : leur questionnement de base n’est pas « quelle est l’origine de ce mot ? » mais « comment donner/établir pour ce mot une étymologie latine ? » Une telle approche n’est pas recevable, car elle désigne par avance le résultat à obtenir.

Évincer du vocabulaire roumain toute origine slave (autant que faire se peut) est un projet politique de réécriture de l’histoire, et n’a rien de linguistique. Ceci est d’autant plus prégnant chez ces personnes qu’elles sont persuadées qu’elles rétablissent « la vérité » : selon elles, les données ont été à dessein modifiées, faussées (elles font exactement ce qu’elles reprochent aux linguistes, philologues et autres lexicographes) dans un but qui serait d’affaiblir et d’asservir la Roumanie, mais aussi de lui faire perdre son lustre latin.

Une des causes menant à ces théories remonte à l’époque communiste : il y a eu, en ces temps-là, des travaux linguistiques en Roumanie et en Moldavie où l’empreinte idéologique était manifeste, faisant la part belle aux influences slaves, ne s’embarrassant pas non plus d’une trop grande rigueur dans certains cas. Le discrédit, légitime pour certains travaux mais pas pour tous, vient de là. Ceci combiné à un grand ressentiment envers les Russes, et partant envers les Slaves, à cause de l’URSS et de tout ce que le pays a enduré. Néanmoins, ce fait n’explique pas tout : ces théories s’inscrivent aussi dans une défiance envers les savoirs universitaires et scientifiques43, qui a pris son essor au XXe siècle, où pas un seul domaine n’est épargné, de l’archéologie à l’astronomie, de la physique à l’histoire en passant par la médecine, etc. Idées qui, si autrefois étaient limitées à quelques cercles d’« initiés », connaissent un certain renouveau grâce à la large diffusion que permet internet.

Ainsi, parviennent-ils à cette considération selon laquelle les ouvrages des lexicographes, linguistes et autres chercheurs ne seraient pas dignes de confiance. Par exemple, le DEX, contiendrait selon les tenants de ces théories de très nombreuses « contrevérités » : c’est à dire des étymologies qui ne leur conviennent pas, ou plus exactement dont l’origine non-latine ou non-dace ne leur paraît pas acceptable.44

Toutefois, avec les étymologies proposées par les tenants de ces théories, comment accorder du crédit à leur travail si, comme nous l’avons vu, dès le départ l’étymon latin n’est pas correct ? En produisant ces étymologies hasardeuses, ne sont-ce pas eux-mêmes qui élaborent et propagent des contrevérités ?

Cela les conduit à concevoir une langue roumaine qui, dans son passé, n’aurait eu aucune sinon une très faible influence linguistique externe (adstrat, superstrat). La Roumanie et la Moldavie étaient et sont entourées45 de pays slaves (Ukraine, Bulgarie, Serbie), excepté à l’ouest où la Roumanie est voisine d’une langue non indo-européenne, le hongrois (arrivés au IXe siècle)46 ; ces zones ont été sous diverses dominations : russe, hongroise, turque (et les Phanariotes grecs), autrichienne, etc. Toute langue se nourrit de celles qu’elle a rencontrées, aucun peuple n’étant resté sans contact avec les peuples voisins et encore moins avec les langues des dominants à tel ou tel moment de l’histoire. Nier l’exitence de mots d’origine slave en roumain, penser qu’il n’y aurait eu aucun contact, aucun échange ou apport linguistique n’a pas de sens : en regard des langues européennes, toutes ont intégré des mots exogènes, y compris une langue géographiquement isolée telle que l’islandais.

Leur projet dépasse largement celui de l’anglish47 qui a pour but revendiqué d’évincer de la langue anglaise tous les mots non-germaniques, en particulier les mots issus du latin et de l’ancien français, etc.48, et de les remplacer par des mots soit issus du fonds anglo-saxon, soit plus largement du corpus germanique. Avec l’anglish il n’y a pas de volonté de modifier l’histoire, de la réécrire, ce qui est clairement le cas avec ces théories linguistiques roumaines, ce qui les rend intellectuellement très discutables.

Je n’ai jamais pu obtenir la moindre source pour ces propositions étymologiques : qui les a produites, dans quel contexte ? Face à un argument phonétique ou à une incohérence pointée du doigt, je n’ai jamais obtenu de réponse. En outre, leur propagateurs sont sûrs et certains qu’elles sont valables et les considèrent même comme indiscutables : apporter une contradiction est pour eux se placer automatiquement dans le « camp adverse ». Un tel raisonnement prouve, selon moi, qu’ils sont dans une logique politique, et non dans une démarche scientifique.

Parier sur l’ignorance de son auditoire

Ces thèses, linguistiquement parlant, génèrent plus de problèmes qu’elle n’en résolvent. Détecter les points litigieux dans ces exposés demande un peu de connaissances linguistiques et historiques, sinon on peut aisément être berné, d’autant que certains aspects sont difficiles à démêler : un enchevêtrement de faits avérés, réinterprétés, extrapolés ou inventés, jouant bien entendu sur les zones d’ombre, les lacunes et les incertitudes historiques, etc. Tout cela demande des efforts de recherches, d’investigation, pour entrevoir ce qui relève de la pure invention, de l’inexactitude, de la mystification ou non. Or, la plupart des adhérents à ces théories prennent pour argent comptant ce qu’on leur dit, n’ayant que des connaissances a priori sur les langues, sur la linguistique. Car il s’agit bien, dans le fond, d’amener à l’adhésion d’une théorie politique qui ne dit pas son nom.

En outre, lesdits initiateurs de ces théories savent très bien ce qu’ils font, pariant sur la méconnaissance de leur auditoire. Ceci est renforcé par le discours de type mille-feuille argumentatif évoqué ci-avant, où il est excessivement difficile de trier le grain de l’ivraie sans un minimum de connaissances, d’autant que ces gens-là se parent souvent du costume de celui qui sait, de celui-là même qui a tout compris et menant une chevauchée contre les spécialistes et autres universitaires, leur prêtant de mauvaises intentions, prenant de haut leurs contradicteurs et usant de persuasion et d’agilité rhétorique envers un public qui, malheureusement trop souvent, se sent exclu du monde de la recherche et universitaire, se jugeant incapable ou, pire, non-autorisé à lire des ouvrages émanants de ces milieux intellectuels et/ou de recherche (je ne dis pas que certaines des questions abordées ou certains ouvrages ne sont pas complexes, quel que soit le domaine).

Cette démonstration sera peut-être jugée comme étant maladroite en certains points, erronée ou discutable ailleurs, mais il me semble intéressant de produire de telles ébauches critiques, car ces personnes que j’appelle « propagateurs de non-savoirs et de néant » répandent largement sur divers forums ou en vidéos, en livres, leurs théories et les véritables linguistes ne leur consacrent que rarement des contrepoints (leurs objets de recherche les tiennent assez loin de tout ce remous internétique, sans compter le temps nécessaire pour apporter des contre-arguments à chacun des propos émis49). Reste une question : est-ce que le foisonnement de toutes ces théories linguistiques va finir par s’essouffler pour circuler, comme autrefois, entre quelques « initiés » seulement, ou vont-elles gagner tant de terrain qu’il faudra alors aux chercheurs trouver et prendre le temps de les contrecarrer avant qu’elles ne fassent trop de dégâts ?

Franck JUIN, février 2024

P.S. Pour lever toute ambiguïté concernant ma motivation dans la rédaction de tels ‘articles’, ce n’est pas le plaisir de la contradiction (dont je n’ai que faire), mais celui de chercher des informations, de découvrir de nouveaux ouvrages, de me replonger dans de vieux cours, de trouver de nouvelles notions à étudier ou du moins à tenter de les cerner, s’apercevoir qu’en tel point je fais fausse route, etc., pour tout reprendre et tout reconsidérer. Voilà ce que je trouve vraiment amusant et motivant dans ces plongées linguistiques nées de mes rencontres sérendipitéiques avec ces théories.

Notes :

1 Le roumain est composé d’environ : latin & des langues romanes 71 %, slave 14,2 % mots d’origine incertaine 2,7 %, allemand 2,5 %, grec 1,7 %, hongrois 1,5 %, thrace & dace 0,96 %, turc 0,73 %, etc. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_roumain

2 Ainsi, lorsqu’en français vous avez un mot qui commence par ca-, il peut provenir : d’un mot latin en qua- (quadrātus > carré, quārē > car (conjonction), etc.) ; de l’occitan (castel (= fr. château), cadenas, calanque) ou des parlers normanno-picards (castrer (cf. fr. châtrer), cambrer) langues qui n’ont pas connu ce phénomène ; d’un mot repris au latin à la fin du Moyen-âge ou plus récemment (captif vs chétif < tous deux issus du lat. captīvus) ; d’un mot étranger (carnaval < it. carnevalo).

3 Excepté le nord-occitan et le romanche (puter et vallader) qui connaissent des modifications phonétiques simlaires.

4 A noter le sens particulier en français « chez », c’est à dire « dans la maison de », alors que le latin căsa désigne une cabane, une chaumière et en esp., it. et roum. une maison.

5 cf. russe, serbe : пизда & voir Ovid Densusianu, « Histoire de la langue roumaine », Ed. Grai şi Suflet Cultura Națională, rééd. 1997, p. 248 ou p. 258 de la version en ligne : https://archive.org/details/histoiredelalang01densuoft/page/258/mode/2up

6 Notons que dans ces théories il arrive assez fréquemment que les étymons proposés aient subi des transfomations sans qu’elles soient expliquées, quand il ne s’agit pas de formes erronées comme nous le verrons un peu plus bas.

7 Pour les différentes formes régionales et sens du mot pistillum en français, voir le FEW : https://lecteur-few.atilf.fr/lire/80/600

8 https://gaffiot.fr/#pistillum

http://ducange.enc.sorbonne.fr/PESTILLUM

Pistille, en 1685 in Grew, Anat. des plantes…, p.164 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87200033/f218.item

Chez Furetière : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k325120f/f529.item.zoom

9 Voir mes articles concernant la théorie linguistique d’Yves Cortez : https://illusionspersistantes.wordpress.com/2020/09/04/i-yves-cortez-le-latin-et-les-langues-romanes/

10 Ce mot donnera le français tête qui dans ce sens a remplacé chef (> lat. caput, capitis). Le sens de crâne est attesté en latin tardif (bas latin) chez Ausone (IV e s.), Epigr. LXXII : https://gaffiot.fr/#1%20testa

texte en latin : https://archive.org/details/opuscula00ausouoft/page/318/mode/2up?ref=ol&view=theater&q=testa

traduction : https://remacle.org/bloodwolf/historiens/ausone/epigrammes.htm

11 Sens ancien : s’agiter, se tourmenter. Autre sens actuel : ‘amasser de l’argent’, ce qui n’est pas sans rappeler le sens ancien de l’ esp. castigar « tirer profit, tirer avantage ».

12 cf. fr. huis

13 Sauf erreur de ma part, un neutre latin en -um aurait dû devenir un neutre roumain sinon un masculin. Ou faut-il voir dans ce mot le même changement de genre qu’avec ușă ?

14 Entre Moyen-âge et XVIIIe s.

15 La déclinaison est la suivante (cas sg., pl.) : nom. flōs, flōrēs ; gén. flōris, flōrum ; dat. flōrī, flōribus ; acc. flōrem, flōrēs ; abl. flōre, flōribus.

16 Ou pp. 246-248 de la version en ligne : https://archive.org/details/histoiredelalang01densuoft/page/246/mode/2up

17 Le préfixe ex- est issu de la préposition latine ex- « hors de » et sert à composer des substantifs et surtout des verbes, et confère l’idée de privation, de séparation, d’extraction de quelque chose. Source : https://www.cnrtl.fr/definition/ex-

En roumain, selon le DEX, ex- est un « élément de composition avec le sens de « en-dehors de » ou « ancien » qui sert à la formation de substantifs, d’adjectifs et de verbes » → https://dexonline.ro/definitie/ex

18 Dicționar explicativ al limbii române (Dictionnaire explicatif de la langue roumaine) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_explicatif_de_la_langue_roumaine

19 En roumain oi se prononce oï [oj], comme oy dans le mot « cow-boy ».

20 La forme en aroumain njel (le j se prononce dans cette langue comme un y) présente une forme que l’ancien roumain a dû connaître.

21 J’ai composé un article à ce sujet où il aborde aussi la question de la signification exacte d’ex labōre : L’étymologie (bancale) dˈesclavo proposée par Carmen Jiménez Huertas

22 En matière de bricolage, ils réutilisent souvent les données indo-européennes mais sans jamais en donner tous les éléments : pour eux le verbe iubi « aimer provient du latin libido : phonétiquement il est impossible de passer de libido à iubi; pour les universitaires, le verbe roumain iubi provient du slave ljubiti « aimer, être amoureux, etc. » (cf. slovène ljubiti, serbe љубити, russe любить). Ces mots, radical sl. ljub-, lat. libido (dérivé de libet, lubet), partagent un étymon commun indo-européen (avec all. Liebe, ang. love, et autres langues). Pour plus de détails, voir Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1959 →entrée leubh– p. 583 : https://archive.org/details/indogermanisches02pokouoft/page/682/mode/2up?view=theater

23 Cf. note 21. -On relèvera aussi l’incohérence de parler d’un travail « que personne ne fait », ou si ce n’est pas incohérent c’est pour le moins maladroit. Car un travail que personne ne fait par essence n’existe pas. Mais elle a certainement voulu dire un « travail que personne ne voudrait faire ».

24 En roumain ch se prononce [k], et sch se prononce [sk].

25 En autres sens, pour les autres sens voir : https://gaffiot.fr/#expono

26 Et aussi dans les langues romanes.

27 La chute de cette finale pour les verbes à l’infinitif est une autre question.

28 Ou à quelque chose du genre.

29 Comme le mot sclavus a donné en roumain l’ancien Şchiau, Şcheau désignant des Slaves.

30 Phénomène similaire en fr. où – āre est devenu -er (prononcé é [e]), et en occitan où cantar se prononce « canta » etc.

31 Les parlers sardes ont eux aussi conservé le radical intact : comporare, comparare, cumporare, cumparà, etc.

32 Il y a aussi le verbe scumpi : ‘augmenter le prix (d’une marchandise)’, et en forme réfléchie : ‘marchander pour acheter ou vendre quelque chose’, dérivé de scump.

33 https://illusionspersistantes.wordpress.com/2019/12/08/letymologie-revisitee-de-ladverbe-roumain-da/

34 õ = -om- français de compte

35 https://illusionspersistantes.wordpress.com/2021/09/15/apparences-trompeuses-connaissances-contre-intuitives/

36 Oculus et auga partagent la même origine : ce serait une forme indo-européenne *h₃ekʷ-. Mais cela n’ai aucun rapport avec les formes actuelles.

37 En outre deus est lié à Ζεύς (Zeus) : J’en ai parlé ici → https://illusionspersistantes.wordpress.com/2022/02/17/theos-deus-zeus-devel-vs-devil/

Parmi ces ressemblances, on peut encore mentionner pour leurs similarités de forme et de sens :

-les mots serbe луч, slovène luč, désignant la lumière, le russe луч signifiant « rayon, faisceau » prononcés plus ou moins loutch [luʧ] qui ne sont pas sans rappeler l’italien luce [luʧe] « lumière », dont la ressemblance actuelle est due au hasard bien que dérivant d’une même racine indo-européenne *lewk- « brillant, briller » etc. ;

-de même, l’espagnol noche [noʧe] « nuit » est quasi identique au russe ночь, serbe ноћ, croate noć, slovène noč (tous désignant la nuit et prononcés plus ou moins notch [noʧ] ) aussi dérivés d’une même racine indo-européenne nókʷts qui est devenue : 1 . en proto-balto-slave *naktis puis en proto-slave *noťь et 2. en proto-italique *nokts (d’où latin nox, noctis, noctem) ;

-le norvégien del «part, partie» et le serbo-croate део, deo «part, partie» -en serbo-croate -eo- provient d’un ancien -el-, comme avec Beograd < Belgrad, cf. macéd. дел (del). La forme de proto-balto-slave *dailas est assez proche des formes de proto-germanique *daila, *dailiz, d’après l’allemand Teil (même sens) et le vieil anglais dǣl (“part, partage, portion”), qui tous laissent entrevoir une forme indo-européenne *dʰayl-.

38 Alors que pour le français et les langues d’oïl nous avons des écrits depuis le le IXe siècle, tels que le Cantilène de sainte Eulalie (880), et nous possédons de très nombreux textes depuis le XIe s. De même en occitan où nous avons des textes tout aussi anciens.

39 Sans perdre de vue pour autant que ces étymons indo-européens ne sont que des reconstructions.

40 Le proto-slave *vorta n’a pas de lien avec le latin porta : https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/vorta

https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Italic/port%C4%81

41 Les mots grecs λύκος (lukos) ou sanskrit vrka sont plus proches de la forme slave… Tous ont une origine indo-européenne commune mais pas apparente ici.

42 https://fr.wikipedia.org/wiki/Slavon

43 Voir à ce sujet mes articles au sujet de la théorie linguistique d’Yves Cortez : https://illusionspersistantes.wordpress.com/2020/09/04/i-yves-cortez-le-latin-et-les-langues-romanes/

44 Ce qui ne veut pas dire qu’il faille prendre pour argent comptant toutes celles que proposent les lexicographes : certaines ne sont pas satisfaisantes, loin s’en faut, mais cela ne signifie pas non plus que tout leur travail de chercheurs doit être rejeté en bloc.

45 La Moldavie est majoritairement roumanophone. Carte détaillée des langues en Europe : https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Europe#/media/File:Languages_of_Europe.svg

46 Il y a une minorité hongroise en Transylvanie.

47 https://fr.wikipedia.org/wiki/Purisme_linguistique_en_anglais

48 Pour rappel, l’anglais compte environ 56-58 % de mots issus du latin et du français. Pour plus de détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Influences_des_langues_%C3%A9trang%C3%A8res_en_anglais

49 Cf. « La loi dite de Brandolini est l’aphorisme selon lequel « la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des sottises […] est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire ». Ainsi, s’il est facile de créer une fausse information — sur le fond et la forme — en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer la fausseté de l’ensemble. » Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Brandolini#cite_ref-:0_3-0